«Зачем мы лжём даже перед гибелью?»

18 января исполняется очередная годовщина со дня прорыва блокады Ленинграда. Поэтессу Ольгу Берггольц называли «блокадной музой», её горячие патриотические стихи звучали в эфире Ленинградского радио и помогали жителям осаждённого города бороться и выживать. Но о многом в те времена ей приходилось молчать. Об этом она написала в своих дневниках, которые закопала в Ленинграде до лучших времён. Но даже после её смерти этот «запретный» дневник был опубликован лишь недавно, личное дело самой Берггольц рассекретили в 2006 году.

Немецкая фамилия ей досталась благодаря деду, врачу-хирургу. Детские годы будущей поэтессы прошли на окраине рабочей Невской заставы. С 1918 по 1920 годы вместе с семьёй она жила в Угличе в бывших кельях Богоявленского монастыря. Росла и училась в трудовой школе, которую окончила в 1926 году. Первое ее стихотворение «Пионерам» было напечатано в газете «Ленинские искры» в 1925 году, а первый рассказ «Заколдованная тропинка» — в журнале «Красный галстук». В 1925 году она пришла в литературное объединение рабочей молодежи — «Смена». В 16 лет вышла замуж за поэта Бориса Корнилова, но вскоре развелась. Уже позднее Корнилов был арестован, а потом расстрелян по ложному обвинению.

Поступила на филологический факультет Ленинградского университета. Вторично вышла замуж – за однокурсника Николая Молчанова, с которым прожила до его смерти в 1942 году. Окончив в 1930 году университет, уехала в Казахстан, работая корреспондентом газеты «Советская степь», о чём рассказала в книге «Глубинка». Вернувшись в Ленинград, работала редактором в газете завода «Электросила». В 1930-е годы выходят ее книги: очерки «Годы штурма», сборник рассказов «Ночь в Новом мире», сборник «Стихотворения», с которых началась ее поэтическая известность.

Но юную поэтессу ждали суровые испытания. В декабре 1938 года Ольгу Берггольц по ложному обвинению «в связи с врагами народа» и как «участника контрреволюционного заговора против тт. Сталина и Жданова» арестовали.

Знаю, знаю — в доме каменном

Судят, рядят, говорят

О душе моей о пламенной,

Заточить ее хотят.

За страдание за правое,

За неписаных друзей

Мне окно присудят ржавое,

Часового у дверей.

Беременная, она полгода провела в тюрьме, где после пыток и издевательств родила мертвого ребенка (обе ее дочери умерли прежде). Об этом, когда Берггольц освободили, она так, с горечью и гневом, написала в дневнике: «Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в Большой Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние. обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы. Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: “живи”».

После начала блокады ее с тяжело больным мужем должны были эвакуировать из Ленинграда, но Молчанов умер, и Ольга Федоровна осталась в осажденном городе одна. Ее направили в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио, где ее голос стал голосом самого блокадного Ленинграда. Молодая женщина вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость защитников Ленинграда. В Доме Радио она работала все дни блокады, практически ежедневно ведя радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу “Говорит Ленинград”.

Перед лицом твоим, Война,

я поднимаю клятву эту,

как вечной жизни эстафету,

что мне друзьями вручена.

Их множество — друзей моих,

друзей родного Ленинграда.

О, мы задохлись бы без них

в мучительном кольце блокады.

Её голос звучал в ленинградском эфире три с лишним года, её выступлений ждали с нетерпением, сидя у чёрных тарелок репродукторов.

Голос Берггольц, ее стихи входили в ледяные промерзшие дома, вселяли надежду, согревали сердца ленинградцев, которые называли ее «ленинградской мадонной».

Как и Левитан в Москве, Ольга Берггольц была внесена немцами в список лиц, подлежащих после взятия города немедленному уничтожению. Но 18 января 1943 года именно Ольга Берггольц объявила по радио: “Ленинградцы! Дорогие соратники, друзья! Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня, мы всегда верили, что он будет… Ленинград начал расплату за свои муки. Мы знаем – нам ещё многое надо пережить, много выдержать. Мы выдержим всё. Мы – ленинградцы!»

За эту работу в годы войны Ольга Берггольц была награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями. Её лучшие поэмы посвящены защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма».

Александр Крон вспоминал: «У Ольги Берггольц был великий дар любви. Она любила детей и страдала от того, что из-за перенесенной травмы материнство было для нее недоступно. Любила друзей, не просто приятельствовала, а любила – требовательно и самоотверженно. Даря друзьям свои книги, чаще всего писала на титуле: “с любовью” – и это не было пустой фразой, она говорила другу “я тебя люблю” с целомудрием четырехлетней девочки и при случае доказывала это делом. Она любила Анну Андреевну Ахматову и бросалась к ней на помощь в самые критические моменты ее жизни; любила Александра Александровича Фадеева, узнав об его смерти, выскочила из дому в одном платье, без билета приехала “стрелой” на похороны, обратно ее привезли простуженную. Она любила свой город, свою страну, и это была не абстрактная любовь, позволяющая оставаться равнодушной к частным судьбам. Обостренная способность к сопереживанию – один из самых пленительных секретов ее творчества».

После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся сотни тысяч ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены именно её слова:

Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

После войны вышла её книга «Говорит Ленинград» о работе на радио во время войны. Появляется прозаическая книга «Дневные звезды», позволяющая, как отмечали критики, понять и почувствовать «биографию века», судьбу поколения. Но Ольга Берггольц была человеком своего времени. Несмотря на страшное испытание тюрьмой, она вступила в партию. А в дни прощания со Сталиным в газете «Правда» были опубликованы следующие строки поэтессы:

Обливается сердце кровью…

Наш любимый, наш дорогой!

Обхватив твоё изголовье,

Плачет Родина над Тобой.

…Свои дневники Ольга Берггольц вела всю блокаду. В них она писала о том, о чём говорить не могла.

«Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Всё-таки в них много правды… Если выживу — пригодятся, чтобы написать всю правду», – записала Ольга Берггольц в своём дневнике. И написанная ею правда о блокаде дошла до нас.

22 июня она записала всего три слова: «14 часов. ВОЙНА!» А вот запись от второго сентября 1941 года: «Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа — военный хирург, верой и правдой отслужил Сов. власти 24 года, был в Кр. Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии. На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда. Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Я еще раз состарилась за этот день…»

Запись от 12 сентября: «Без четверти девять, скоро прилетят немцы. О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унизительное ощущение – этот физический страх… Нет, нет – как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело – так, что каждый бы думал: “Это мне” – и умирал заранее. Умер – а она пролетела, но через минуту будет опять – и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание – воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо – убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню. О-о, боже мой!»

24 сентября: «Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголке прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящих друг на друга, – матрасишко, на краю – закутанная в платки, с ввалившимися глазами – Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии – неповторимый, большой сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова. »

Знаменательны и свидетельства Берггольц о поездке в Москву, куда её, истощённую и измученную, друзья отправили в марте 1942 года. Она провела в столице меньше двух месяцев, и вернулась назад в осаждённый город.

В Москве, по ее словам, — после «высокогорного, разреженного, очень чистого воздуха» ленинградской «библейски грозной» зимы дышать было нечем. «Здесь не говорят правды о Ленинграде…» «…Ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город… Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода…» «…Заговор молчания вокруг Ленинграда». «…Здесь я ничего не делаю и не хочу делать, — ложь удушающая все же!» «Смерть бушует в городе… Трупы лежат штабелями… «По официальным данным умерло около двух миллионов…» «А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время… Придет ли оно вообще?…»

«Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, Боже мой! Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев — наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, черт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина… кадры помета 37–38 годов, но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться».

Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много жертв и разрушений в центре города, невдалеке от нашего дома. Об этом молчат, об этом не пишут, об этом («образно») даже мне не разрешили сказать в стихах.

Зачем мы лжем даже перед гибелью? О Ленинграде вообще пишут и вещают только системой фраз — «на подступах идут бои» и т. п. Девятнадцатого в 15.40 была самая сильная за это время бомбежка города. Я была в ТАССе, а в соседний дом ляпнулась крупная бомба. Стекла в нашей комнате вылетели, густые зелено-желтые клубы дыма повалили в дыру. Я не очень испугалась — во-первых, сидя в этой комнате, была убеждена, что в меня не попадет, а во-вторых, не успела испугаться, она ляпнулась очень неожиданно. Самое ужасное в страхе и, очевидно, в смерти — ее ожидание».

Запись от 2 июля 1942 года: «Тихо падают осколки… И всё падают, и всё умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессилевшего или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту.

23/III-42 «Теперь запрещено слово “дистрофия” – смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут… Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть как труп. Начнется весна – боже, там ведь чума будет. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков.

В то же время Жданов присылает телеграмму с требованием – прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает “нехорошие политические последствия”.

«. А дети – дети в булочных. О, эта пара – мать и девочка лет 3, с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими, без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением глядящие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте – пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком. Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так – часами. Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам – безжалостнее которого не может быть. Все – ложь, – есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами».

В ночь на 18 января 1943 года пришла весть о прорыве Ленинградской блокады. Сообщить об этом первой по радио доверили Ольге Берггольц. Но в дневнике в этот день она записала: «…мы знаем, что этот прорыв ещё не решает окончательно нашу судьбу… немцы-то ещё на улице Стачек».

24 января. Из письма сестре: «У нас всё клубилось в Радиокомитете, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали — правда!»

В этот же день в продажу поступила книга Берггольц «Ленинградская поэма». И ее ленинградцы «…покупали за хлеб, от 200 до 300 грамм за книгу. Выше этой цены для меня нет и не будет», – признается она в своих записях.

Но даже о том, что она увидела уже после войны, писать было нельзя. Вот ее заметки о посещении в 1949 году колхоза в Старом Рахлине. «Первый день моих наблюдений принес только лишнее доказательство к тому же, все к тому же; полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы.

Весенний сев, таким образом, превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности; государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем: нет лошадей (14 штук на колхоз в 240 дворов) и два, в общем, трактора… И вот бабы вручную, мотыгами и заступами, поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об огородах. Запчастей к тракторам нет. Рабочих мужских рук — почти нет. В этом селе — 400 убитых мужчин, до войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора — где сын, где муж и отец. Живут чуть не впроголодь.

Вот все в этом селе — победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну, хорошо, послевоенные трудности, пиррова победа (по крайней мере для этого села) — но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности».

Иконка – “Ангел Благое Молчание”, которую ей подарила мать, и которую Ольга Берггольц всю жизнь с собой носила, сохранилась в семье. Про эту иконку она написала стихотворение, которое называется “Отрывок”:

Достигшей немого отчаянья,

давно не молящейся богу,

иконку “Благое Молчание”

мне мать подарила в дорогу.

И ангел Благого Молчания

ревниво меня охранял.

Он дважды меня не нечаянно

с пути повернул. Он знал.

Он знал, никакими созвучьями

увиденного не передать.

Молчание душу измучит мне,

и лжи заржавеет печать.

Скончалась Ольга Федоровна Берггольц, муза блокадного Ленинграда, ставшая за годы войны поистине народным поэтом, в ноябре 1975 года.

Она просила, чтобы её похоронили «со своими», на Пискарёвском кладбище, где погребены сотни тысяч жертв блокады и, где на памятнике начертаны её слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». Но тогдашний секретарь Ленинградского обкома Г. Романов ей отказал.

Похороны прошли 18 ноября на Литераторских мостках Волковского кладбища. А памятник на могиле блокадной музы появился лишь в 2005 году. После смерти её архив был конфискован властями и помещён в спецхран. Выдержки из «запретных» дневников Ольги Берггольц были напечатаны лишь в 2010 году, а полностью дневник опубликовали совсем недавно.

Методическая разработка по теме:” Подготовка к итоговому сочинению по литературе. Тема: “Великая Отечественная война”. Аргументация на примере литературного произведения(поэма О.Берггольц “Февральский дневник”)”

методическая разработка по литературе (10 класс) по теме

Пример сочинения по литературе на тему войны( аргументация с использованием литературного материала- О.Берггольц “Февральский дневник”).

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Аргументация к сочинению о войне | 26.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Почему война страшна? Размышляя над этим вопросом, понимаешь, что слово «страх» в данном случае оказывается многозначным…Страх – одна из фундаментальных эмоций человека. Война порождает своими ужасами, смертями это тягостное, мучительное чувство. Казалось бы, этому утверждению противоречит начало поэмы Ольги Берггольц «Февральский дневник»:

Был день как день.

Ко мне пришла подруга,

не плача, рассказала, что вчера

единственного схоронила друга,

и мы молчали с нею до утра.

Но за этой обычностью и будничностью «Был день как день. Ко мне пришла подруга» вдруг прорывается нечто поражающее нас. Подруга схоронила единственного друга, но рассказывает об этом «не плача»… Эпитет «единственного» подчёркивает и уникальность умершего человека для любящей его подруги, и вообще уникальность каждого живущего на Земле человека. А почему «не плача»? Сама Ольга Берггольц отвечает нам на этот вопрос.

Скрипят полозья в городе, скрипят.

Как многих нам уже недосчитаться!

Но мы не плачем: правду говорят,

что слёзы вымерзли у ленинградцев.

Война, обрёкшая на гибель стольких людей, унесшая жизни миллионов уникальных личностей, людей, которые уже никогда не повторятся, страшна…Но она страшна ещё и потому, что вымораживает слёзы и души тех, кто остался в живых. Это души могучие, но искорёженные слишком страшными, не побоюсь этого слова, нечеловеческими испытаниями… «Нам ненависть заплакать не даёт. Нам ненависть залогом жизни стала:

объединяет, греет и ведёт». Лексический повтор слова «ненависть» подчёркивает главную силу, поддерживающую ленинградцев в том аду, в котором они оказались. Чувство сильнейшей вражды, чувство отрицательное, противное здоровой душе, оказывается в этом страшном мире тем, что укрепляет жизнь, и метафора «ненависть залогом жизни стала» это подтверждает. Двоеточие раскрывает, что есть жизнь в блокадном городе. Метафора «ненависть объединяет, греет и ведет» звучит почти как оксюморон. Греет человека в мирной жизни любовь, в войну- ненависть…Это ещё одно доказательство того, что война страшна. Она уродует, искажает человеческие души. Чтобы выжить в нечеловеческих условиях, нужно измениться, впустить в себя разрушительные чувства: страх, ненависть. Какую же надо иметь силу духа, чтобы удержаться на краю: « в блокаде, в окруженье палачей не превратиться в оборотня, зверя», вернуться в мир добра…Каждый ли на это способен? Или этот страшный опыт оставит свои рубцы на сердце? «Уже страданьям нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья»- многосоюзие подчёркивает, что чаша страданий переполнена, что возврата к прежнему быть уже не может. Война страшна ещё и потому, что выжившие зашли за границу, отделяющую их от обычных людей: « О да, мы счастье страшное открыли…». Пережившие войну уже никогда не засмеются, как раньше. Это отпечаток навсегда. Ужас ещё и в том, что люди не виновны, что жили именно в это время. «Времена не выбирают, в них живут и умирают»- напишет другой ленинградский поэт Александр Кушнер.

Так, почему же война страшна? Попробуем обобщить наши размышления…Война страшна потому, что гибнут миллионы уникальных людей, людей, которые никогда не повторятся, не оставят своё уникальное продолжение…Нить оборвана. Война страшна тем, что оставшиеся в живых пережили ад, их души опалены и искорежены. Люди получили такой заряд боли и ненависти, что, вероятно, возврата в прежнюю жизнь для них быть не может. Война страшна тем, что этот горький опыт наши деды понесут в одиночестве, что нам, не знавшим войны, до конца понять их не по силам…И наконец, война страшна ещё и тем, что человек оказывается в трагической ситуации. Он рожден в это время, и в его воле только одно – погибнуть, сохранив Родину, достоинство,

жизнь близких, или сдаться, потеряв всё самое дорогое.

Ольга Берггольц. Голос осажденного Ленинграда

«Никто не забыт и ничто не забыто» – это ее голос. Голос, который разносился по заснеженным улицам города, оцепеневшего от голода, холода и чувства неотвратимой беды. Голос самого Ленинграда. Голос Ольги Берггольц.

Тихая и нежная на вид блондинка с прозрачными глазами – кто бы мог подумать, что в ней может быть столько сил? Ольга перенесла блокаду, и об этом вспоминают чаще всего. Но даже блокада не была самым большим кошмаром, самой большой бедой в ее жизни. А она смогла выжить, и она смогла творить. Ольга родилась в семье врача-хирурга немецких кровей в 1910 году. Это значит, что, когда ей исполнилось 4, началась война. Война сменилась революцией, революция – новой войной, гражданской. Настало то, что казалось миром, а с высоты истории оказалось затишьем между войнами. Стихотворение пятнадцатилетней Ольги опубликовали в газете «Ленинские искры», рассказ – в журнале «Красный галстук». Ольга познакомилась с первым мужем, отучилась на филфаке Ленинградского университета. Развелась с мужем: жизнь. Тут же вышла замуж снова: и это жизнь. Начала публиковаться в журнале «Чиж». Родила дочерей Иру и Майю.

В 1936 году умерла старшая дочь, восьмилетняя Ира. От порока сердца.

В 1938 году был расстрелян первый муж, а сама Ольга арестована. После жестокого допроса умерла нерожденная дочь Ольги. Имени у нее не было.

Обвинение, по которому арестовали Ольгу, было признано ложным, и ее выпустили. Других дочерей у нее больше не было. Никогда.

Через год она писала в своем тайном дневнике:

Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в Большой Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние… обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы… Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: “живи”

И пришлось жить. Ольга восстановилась в Союзе Писателей, вступила в партию, работала. Ее буквально тянул на этот свет, обратно, муж, Николай Молчанов. Без его любви она бы пропала.

Потом случился 1941 год. Война. И сразу – блокада. Мужа уже не было рядом, он ушел на фронт. Теперь Ольга тянула на себе Ленинград, как Николай тянул до того Ольгу. Несмотря на тихий, деликатный голос, ее взяли работать на ленинградское радио. Она читала родному и любимому городу стихи. Она подбадривала его, утешала, вливала в него свои силы. Маленькая, истаявшая от дистрофии женщина, автор детских книжек, вдруг стала символом стойкости ленинградцев. Говорят, что Гитлер считал ее личным врагом, наравне с Ильей Эренбургом.

А Николай Молчанов погиб. В 1942 году .

Ад не закончился с войной. Он просто стал тише. Ольга дружила с Ахматовой; Ольга написала книгу «Говорит Ленинград», где была, как оказалось, чрезмерно честна, чрезмерно наблюдательна. Ольга была неугодна. Она стала ненужна.

В 1948 году умер ее отец.

Рыженькую и смешную

дочь баюкая свою,

я дремливую, ночную

колыбельную спою,

С парашютной ближней вышки

опустился наземь сон,

под окошками колышет

голубой небесный зонт.

Разгорелись в небе звезды,

лучики во все концы;

соколята бредят в гнездах,

а в скворечниках скворцы.

Звездной ночью, птичьей ночью

потихоньку брежу я:

«Кем ты будешь, дочка, дочка,

рыженькая ты моя?

Будешь ты парашютисткой,

соколенком пролетать:

небо — низко, звезды — близко,

до зари рукой подать!

Над зеленым круглым миром

распахнется белый шелк,

скажет маршал Ворошилов:

«Вот спасибо, хорошо!»

Старый маршал Ворошилов

скажет: «Ладно, будем знать:

в главный бой тебя решил я

старшим соколом послать».

И придешь ты очень гордой,

крикнешь: «Мама, погляди!

Золотой красивый орден,

точно солнце, на груди…»

Сокол мой, парашютистка,

спи…

не хнычь…

время спать…

небо низко,

звезды близко,

до зари рукой подать…

У Ольги часто спрашивали о беде войны и никогда – о личных ее бедах, таких же, может быть, огромных. Она жаловалась:

Надо знать “жизнь народа”, но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь – тоже что-то значит!

Значит. Значит многое!

…Я недругов смертью своей не утешу,

чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.

Не вбит еще крюк, на котором повешусь.

Не скован. Не вырыт рудой из земли.

Я встану над жизнью бездонной своею,

над страхом ее, над железной тоскою…

Я знаю о многом. Я помню. Я смею.

Я тоже чего-нибудь страшного стою… 16 мая исполнилось 107 лет со дня рождения известной советской поэтессы Ольги Берггольц. Ее называли «блокадной Мадонной» и «музой осажденного Ленинграда», так как во время ВОВ она работала в Доме Радио, и ее голос во многих вселял надежду и веру в спасение. Это ей принадлежат строки, высеченные на граните Пискаревского мемориала: «Никто не забыт, и ничто не забыто». Поэтессе довелось пережить смерть близких, репрессии, блокаду, войну и уйти из жизни в мирное время, в полном одиночестве и забвении.

Ольга Берггольц и ее родители

Родилась Ольга Берггольц третьего (по старому стилю – шестнадцатого) мая 1910 года в Санкт-Петербурге, в семье врача-хирурга Федора Христофоровича и оперной певицы Марии Тимофеевны Берггольц. Родители сделали все возможное, для того, чтобы их дети (у Ольги Федоровны была младшая сестра, Мария) стали образованными и культурными людьми. Именно мама привила девочкам любовь к поэзии. В 1923 году 13-летняя Ольга Берггольц сделала первые записи в дневнике, который вела всю свою дальнейшую жизнь. А год спустя стихи Ольги, пионерки и пролетарской активистки, впервые были опубликованы в стенгазете завода «Красный ткач». Через полгода свет увидела ее первая повесть – «Заколдованная тропинка». Вскоре она стала членом «Смены» (молодежного литературного объединения), а ее стихи высоко оценил сам Корней Чуковский, который сказал: «Ну какая хорошая девочка! Товарищи, это будет со временем настоящий поэт». Здесь, в «Смене», она встретила своего будущего супруга, поэта Бориса Корнилова. Борис Корнилов и Ольга Берггольц

В литературном объединении рабочей молодежи «Смена» Ольга познакомилась с молодым поэтом Борисом Корниловым и вышла за него замуж, а вскоре у них родилась дочь Ирина. После окончания филологического факультета Ленинградского университета Ольга работала корреспондентом в газете «Советская степь» в Казахстане, куда ее направили по распределению. В это же время распался ее брак с Корниловым. А в жизни Берггольц появился другой мужчина – однокурсник Николай Молчанов. В 1932 г. они поженились, и у них родилась дочь Майя.

В 1932 году семья поселилась в экспериментальном Доме коммуны инженеров и писателей на Рубинштейна, 7. Здесь на свет появилась малышка Майя. Но судьба приготовила еще один удар для этой сильной женщины – Николай был призван в армию, служил на границе с Турцией, через год был комиссован с тяжелой формой эпилепсии. И тут на семью обрушились несчастья, которые с тех пор словно преследовали Ольгу Берггольц. В 1934 г. умерла дочь Майя, а еще через 2 года – Ирина.

Смерть двух любимых людей – это непосильная ноша для одного человека. Но злой рок предначертал Ольге новые несчастья. В 1937 году поэтессу исключили из Союза писателей, обвинив ее в связи с поэтом Леопольдом Авербахом, арестованным по ложному обвинению.

В 1937 же году Бориса Корнилова объявили врагом народа по нелепому поводу, а Ольгу как его бывшую жену «за связь с врагом народа» исключили из Союза писателей и уволили из газеты. Вскоре Бориса Корнилова расстреляли, только в 1957 г. признали, что его дело было сфальсифицировано. Лидия Чуковская писала, что «беды ходили за ней по пятам». Муза блокадного Ленинграда

В декабре 1938 года в застенки НКВД попал друг семьи Леонид Дьяконов. Под пытками он оговорил Берггольц, обвинив ее в помощи при подготовке двух терактов. Беременную Ольгу Берггольц арестовали и продержали в камере «Крестов» полгода. Женщина потеряла ребенка – стараясь выбить показания, ее долго, со знанием дела били ногами в живот. Но поэтесса не произнесла ни одного дискредитирующего себя слова. После этого она больше не могла стать матерью. Только в июле 1939 г. ее освободили за отсутствием состава преступления, не без вмешательства Александра Фадеева (секретаря Союза писателей СССР).

Спустя месяцы Ольга писала: «Я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми – о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой – стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью… Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Пророческими оказались ее строки:

А уж путь поколения

Вот как прост –

Внимательно погляди:

Позади кресты.

Кругом – погост.

И еще кресты – впереди…

После освобождения Берггольц почти перестала писать стихи, переключившись на прозу, которая впоследствии была включена в ее книгу «Дневные звезды». Женщина претерпевала глубокий внутренний кризис, не зная, как ей жить дальше, кто она для своего государства – гражданин или враг. Начались сороковые, и к ее родному дому подступила очередная беда. В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Николай Молчанов отправился на фронт, несмотря на тяжелую болезнь. За считанные недели после начала войны враг окружил Ленинград. Ольга осталась в блокадном Ленинграде и работала на радио, став голосом осажденного города. Именно тогда ее поэтический талант проявился в полную силу. Многим людям она дарила надежду, поддерживала и спасала. Ее называли поэтом, олицетворяющим стойкость и мужество ленинградцев, «блокадной Мадонной», «музой блокадного Ленинграда». Это она стала автором строк про «сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам».

Даже в суровые блокадные зимы Ольга не переставала творить. В 1942 году из-под ее пера вышли поэмы «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма», посвященные защитникам города-героя. В том же 42-ом Николай Молчанов был доставлен в военный госпиталь с обострением эпилепсии и диагнозом «дистрофия». 20 января 1942 года он ушел из жизни – следом за Майей, Ириной, Борисом, который был расстрелян в 1938 году как «враг народа». «Война сжевала Колю, моего Колю, — душу, счастье и жизнь», – запись из дневника Берггольц от 9 марта 1942. Опальные поэтессы: Анна Ахматова и Ольга Берггольц, 1947

После Победы на Берггольц обрушился шквал критики со стороны властей. Ее обвиняли в… правде. В том, что посмела она упомянуть в своих стихах настоящее лицо блокады. В том, что поддерживала дружескую связь с Анной Ахматовой. В том, что и после войны из-под ее пера продолжали выходить полные горя строки. Вышедшую после войны книгу «Говорит Ленинград» о годах работы в блокадном Радиокомитете оперативно изъяли из библиотек. На критику поэтесса ответила в стихотворении «Стихи о себе»:

Но даже тем, кто все хотел бы сгладить

В зеркальной, робкой памяти людей,

Не дам забыть, как падал ленинградец

На желтый снег пустынных площадей. После войны поэтесса снова оказалась в опале: ее книги изъяли из библиотек. Ольга чувствовала себя сломленной и разбитой, в 1952 г. она даже попала в психиатрическую лечебницу из-за появившейся еще до войны алкогольной зависимости.

Она ушла из жизни 13 ноября 1975 г., всеми оставленная и забытая. Ее последнее желание – быть похороненной на Пискаревском кладбище, среди ее близких, – не было исполнено. Могила музы блокадного Ленинграда находится на Волковском кладбище. Ленинградцам не дали даже попрощаться с ней – некролог опубликовали лишь в день похорон. Фото 2015 г.

Но Петербург помнит – и будет помнить всегда – то, что стоит за словами этой великой женщины, впечатанными в мемориал Пискаревского кладбища:

«Никто не забыт, и ничто не забыто».Только в 2010 г. были опубликованы ее дневники, в которых она откровенно писала о самых своих трудных годах – 1939-1949.

Памятник на ее могиле появился только в 2005 г. А еще через 10 лет музе блокадного города Ольге Берггольц установили памятник в Петербурге.

Мемориальная доска на ул. Рубинштейна, 7, где жила поэтесса

Памятник поэтессе Ольге Берггольц в Петербурге

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Анализ поэмы Берггольц Февральский дневник

Ольга Берггольц – блокадная муза Ленинграда

Ее называли ленинградской Мадонной. Ольга Берггольц стала одним из символов блокады, ее стихи подчеркнули стойкость ленинградцев и их любовь к своему городу.

Это Ольге Берггольц принадлежат строки «Никто не забыт и ничто не забыто»

Пришла война, а с ней и блокада.

Ее должны были эвакуировать вместе с мужем, но в 1941 году муж, Николай Молчанов, умирает, и Ольга Федоровна принимает решение остаться.

И произошло удивительное. Из малоизвестной поэтессы появилась ленинградская Мадонна, муза блокадного города! В это время Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвящённые защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» (1942), «Ленинградскую поэму»

Берггольц не могла сидеть сложа руки. В первые же дни блокады она пришла в Ленинградское отделение Союза писателей, и спросила, где и чем она может быть полезна. Ольгу направила в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио.

Именно на радио Берггольц и стала знаменита.

Ее голоса ждали измученные и голодные, но непокоренные ленинградцы. Ее голос стал голосом Ленинграда. Именно Берггольц принадлежит знаменитые слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто».

Во время блокады у Берггольц не было особых привилегий и дополнительных пайков. Когда блокада была прорвана и Ольгу Федоровну отправили в Москву, врачи диагностировали у нее дистрофию. Зато потом, по словам самой же Берггольц, для нее началась «сытая» жизнь.

К сожалению, эта женщина так и не была никогда по-настоящему счастлива. Может быть, только. в блокаду, когда она чувствовала себя матерью и защитницей всех ленинградских детей.

Стихи о блокаде Ленинграда

Фашистам не удалось взять

Ленинград штурмом.

Они замкнули

вокруг него кольцо блокады.

. Я говорю с тобой под свист снарядов,

угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда,

страна моя, печальная страна.

Кронштадтский злой, неукротимый ветер

в мое лицо закинутое бьет.

В бомбоубежищах уснули дети,

ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом – смертная угроза.

Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слезы,

что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,

не поколеблет грохот канонад,

и если завтра будут баррикады –

мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,

и дети нам патроны поднесут,

и надо всеми нами зацветут

старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,

такое обещание даю

я, горожанка, мать красноармейца,

погибшего под Стрельною в бою:

Мы будем драться с беззаветной силой,

мы одолеем бешеных зверей,

мы победим, клянусь тебе, Россия,

от имени российских матерей.

. Я буду сегодня с тобой говорить,

товарищ и друг мой ленинградец,

о свете, который над нами горит,

о нашей последней отраде.

Товарищ, нам горькие выпали дни,

грозят небывалые беды,

но мы не забыты с тобой, не одни, –

и это уже победа.

Смотри – материнской тоской полна,

за дымной грядой осады,

не сводит очей воспаленных страна

с защитников Ленинграда.

Так некогда, друга отправив в поход,

на подвиг тяжелый и славный,

рыдая, глядела века напролет

со стен городских Ярославна.

Молила, чтоб ветер хоть голос домчал

до друга сквозь дебри и выси.

А письма летят к Ленинграду сейчас,

как в песне, десятками тысяч.

Сквозь пламя и ветер летят и летят,

их строки размыты слезами.

На ста языках об одном говорят:

“Мы с вами, товарищи, с вами!”

А сколько посылок приходит с утра

сюда, в ленинградские части!

Как пахнут и варежки, и свитера

забытым покоем и счастьем.

И нам самолеты послала страна, –

да будем еще неустанней! –

их мерная, гулкая песня слышна,

и видно их крыльев блистанье.

Товарищ, прислушайся, встань, улыбнись

и с вызовом миру поведай:

– За город сражаемся мы не одни, –

и это уже победа.

Спасибо. Спасибо, родная страна,

за помощь любовью и силой.

Спасибо за письма, за крылья для нас,

за варежки тоже спасибо.

Спасибо тебе за тревогу твою –

она нам дороже награды.

О ней не забудут в осаде, в бою

защитники Ленинграда.

Мы знаем – нам горькие выпали дни,

грозят небывалые беды.

Но Родина с нами, и мы не одни,

и нашею будет победа.

16 октября 1941

Разговор с соседкой

Пятое декабря 1941 года.

Идет четвертый месяц блокады.

До пятого декабря воздушные

тревоги длились по

десять — двенадцать часов.

Ленинградцы получали от 125

до 250 граммов хлеба.

Дарья Власьевна, соседка по квартире,

сядем, побеседуем вдвоем.

Знаешь, будем говорить о мире,

о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,

полтораста суток длится бой.

Тяжелы страдания народа —

наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,

дрожь земли, обвал невдалеке,

бедный ленинградский ломтик хлеба —

он почти не весит на руке.

Для того чтоб жить в кольце блокады,

ежедневно смертный слышать свист —

сколько силы нам, соседка, надо,

сколько ненависти и любви.

Столько, что минутами в смятенье

ты сама себя не узнаешь:

— Вынесу ли? Хватит ли терпенья?

— Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.

Дарья Власьевна, еще немного,

день придет — над нашей головой

пролетит последняя тревога

и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней

нам с тобой покажется война

в миг, когда толкнем рукою ставни,

сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,

полнится покоем и весной.

Плачьте тише, смейтесь тише, тише,

будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,

темно-золотистый и ржаной.

Медленными, крупными глотками

будем пить румяное вино.

А тебе — да ведь тебе ж поставят

памятник на площади большой.

Нержавеющей, бессмертной сталью

облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,

в наскоро повязанном платке,

вот такой, когда под артобстрелом

ты идешь с кошелкою в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой

будет вся земля обновлена.

Этой силе имя есть — Россия.

Стой же и мужайся, как она!

Из февральского дневника

I

Был день как день.

Ко мне пришла подруга,

не плача, рассказала, что вчера

единственного схоронила друга,

и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова,

я тоже — ленинградская вдова.

Мы съели хлеб,

что был отложен на день,

в один платок закутались вдвоем,

и тихо-тихо стало в Ленинграде.

Один, стуча, трудился метроном.

И стыли ноги, и томилась свечка.

Вокруг ее слепого огонька

образовалось лунное колечко,

похожее на радугу слегка.

Когда немного посветлело небо,

мы вместе вышли за водой и хлебом

и услыхали дальней канонады

рыдающий, тяжелый, мерный гул:

то Армия рвала кольцо блокады,

вела огонь по нашему врагу.

II

А город был в дремучий убран иней.

Уездные сугробы, тишина.

Не отыскать в снегах трамвайных линий,

одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.

На детских санках, узеньких, смешных,

в кастрюльках воду голубую возят,

дрова и скарб, умерших и больных.

Так с декабря кочуют горожане

за много верст, в густой туманной мгле,

в глуши слепых, обледеневших зданий

отыскивая угол потеплей.

Вот женщина ведет куда-то мужа.

Седая полумаска на лице,

в руках бидончик — это суп на ужин.

Свистят снаряды, свирепеет стужа.

— Товарищи, мы в огненном кольце.

А девушка с лицом заиндевелым,

упрямо стиснув почерневший рот,

завернутое в одеяло тело

на Охтинское кладбище везет.

Везет, качаясь,— к вечеру добраться б.

Глаза бесстрастно смотрят в темноту.

Скинь шапку, гражданин!

Провозят ленинградца,

погибшего на боевом посту.

Скрипят полозья в городе, скрипят.

Как многих нам уже недосчитаться!

Но мы не плачем: правду говорят,

что слезы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.

Нам ненависть заплакать не дает.

Нам ненависть залогом жизни стала:

объединяет, греет и ведет.

О том, чтоб не прощала, не щадила,

чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,

ко мне взывает братская могила

на Охтинском, на правом берегу.

III

Как мы в ту ночь молчали, как молчали.

Но я должна, мне надо говорить

с тобой, сестра по гневу и печали:

прозрачны мысли и душа горит.

Уже страданьям нашим не найти

ни меры, ни названья, ни сравненья.

Но мы в конце тернистого пути

и знаем — близок день освобожденья.-

Наверно, будет грозный этот день

давно забытой радостью отмечен:

наверное, огонь дадут везде,

во все дома дадут, на целый вечер.

Двойною жизнью мы сейчас живем:

в кольце, во мраке, в голоде, в печали

мы дышим завтрашним,

свободным, щедрым днем,

мы этот день уже завоевали.

Я никогда героем не была,

не жаждала ни славы, ни награды.

Дыша одним дыханьем с Ленинградом,

я не геройствовала, а жила.

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады

не изменяла радости земной,

что как роса сияла эта радость,

угрюмо озаренная войной.

И если чем-нибудь могу гордиться,

то, как и все друзья мои вокруг,

горжусь, что до сих пор могу трудиться,

не складывая ослабевших рук.

Горжусь, что в эти дни, как никогда,

мы знали вдохновение труда.

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,

где смерть как тень тащилась по пятам,

такими мы счастливыми бывали,

такой свободой бурною дышали,

что внуки позавидовали б нам.

О да, мы счастье страшное открыли —

достойно не воспетое пока,—

когда последней коркою делились,

последнею щепоткой табака;

когда вели полночные беседы

у бедного и дымного огня,

как будем жить,

когда придет победа,

всю нашу жизнь по-новому ценя.

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,

как полдень жизни, будешь вспоминать

дом на проспекте Красных Командиров,

где тлел огонь и дуло от окна.

Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод.

Ликуя, плача, сердце позовет

и эту тьму, и голос мой, и холод,

и баррикаду около ворот.

Да здравствует, да царствует всегда

простая человеческая радость,

основа обороны и труда,

бессмертие и сила Ленинграда!

Да здравствует суровый и спокойный,

глядевший смерти в самое лицо,

удушливое вынесший кольцо

как Человек,

как Труженик,

как Воин!

Сестра моя, товарищ, друг и брат,

ведь это мы, крещенные блокадой!

Нас вместе называют — Ленинград,

и шар земной гордится Ленинградом.

Двойною жизнью мы сейчас живем:

в кольце и стуже, в голоде, в печали,

мы дышим завтрашним,

счастливым, щедрым днем,—

мы сами этот день завоевали.

И ночь ли будет, утро или вечер,

но в этот день мы встанем и пойдем

воительнице-армии навстречу

в освобожденном городе своем.

Мы выйдем без цветов,

в помятых касках,

в тяжелых ватниках, в промерзших

полумасках,

как равные, приветствуя войска.

И, крылья мечевидные расправив,

над нами встанет бронзовая Слава,

держа венок в обугленных руках.

Январь — февраль 1942

Моя медаль

Третьего июня 1943 года тысячам ленинградцев были

вручены первые медали «За оборону Ленинграда».

. Осада длится, тяжкая осада,

невиданная ни в одной войне.

Медаль за оборону Ленинграда

сегодня Родина вручает мне.

Не ради славы, почестей, награды

я здесь жила и все могла снести:

медаль «За оборону Ленинграда»

со мной как память моего пути.

Ревнивая, безжалостная память!

И если вдруг согнет меня печаль,—

я до тебя тогда коснусь руками,

медаль моя, солдатская медаль.

Я вспомню все и выпрямлюсь, как надо,

чтоб стать еще упрямей и сильней.

Взывай же чаще к памяти моей,

медаль «За оборону Ленинграда».

. Война еще идет, еще — осада.

И, как оружье новое в войне,

сегодня Родина вручила мне

медаль «За оборону Ленинграда».

После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены именно её слова:

«Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто»

После войны выходит книга «Говорит Ленинград» о работе на радио во время войны.

Написала пьесу «Они жили в Ленинграде», поставленную в театре А. Таирова.

В 1952 году — цикл стихов о Сталинграде. После командировки в освобождённый Севастополь создала трагедию «Верность» (1954).

Новой ступенью в творчестве Берггольц явилась прозаическая книга «Дневные звёзды» (1959), позволяющая понять и почувствовать «биографию века», судьбу поколения.

Умерла Ольга Берггольц в Ленинграде 13 ноября 1975 года[10]. Похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Библиография

Фильмография

Экранизации

Награды и премии

Сталинская премия третьей степени (1951) — за поэму «Первороссийск» (1950)

орден Ленина (1967)

орден Трудового Красного Знамени (1960)

медаль «За оборону Ленинграда» (1943)

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1994)

Адреса в Ленинграде

Улица Рубинштейна, 7 («слеза социализма»).

1932—1943 годы — дом-коммуна инженеров и писателей получившее яркое прозвище «Слеза социализма» — улица Рубинштейна, 7, кв. 30.

Последние годы жизни — дом № 20 на набережной Чёрной речки[15].

Память

Именем Ольги Берггольц названа улица в Невском районе и сквер во дворе дома № 20 по набережной Чёрной речки в Приморском районе в Санкт-Петербурга. Также именем Ольги Берггольц названа улица в центре Углича.

Памятная доска на здании бывшей школы в Богоявленском монастыре Углича, где Ольга Берггольц училась с 1918 по 1921 гг.

Мемориальные доски Ольге Берггольц установлены на здании бывшей школы в Богоявленском монастыре Углича, где она училась с 1918 по 1921 гг. и на улице Рубинштейна, 7, где она жила. Ещё один бронзовый барельеф её памяти установлен при входе в Дом радио. Памятник Ольге Берггольц также установлен во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на Гороховой, 57-а: где в годы Великой Отечественной войны был госпиталь.

В 1994 году Ольге Берггольц присвоено звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга».

17 января 2013 года, к 70-летию прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге в школе № 340 Невского района был открыт музей Ольги Берггольц. Экспозиция состоит из четырёх выставочных разделов — «Комната Ольги Берггольц», «Блокадная комната», «Место памяти» и «История микрорайона и школы».

К 100-летию со дня рождения поэтессы, в 2010 году, петербургский театр «Балтийский дом» поставил спектакль «Ольга. Запретный дневник» (режиссёр Игорь Коняев, в главной роли Эра Зиганшина.

Образ осажденного города в «Ленинградской поэме» О.Ф. Берггольц.

Автор статьи:Мосина Татьяна Николаевнаучитель русского языка и литературы МБОУСОШ №31города ИжевскаЭлектронный адрес:email: mosinpsk@yandex.ruНазвание статьи:Образ осажденного города в «Ленинградскойпоэме»О.Ф. Берггольц.Аннотация:В статье рассматривается одноиз блокадных произведений О.Ф. Берггольц «Ленинградская поэма». Автор представляет собственную интерпретацию поэмы, не высказывая общих оценочных характеристик. В статье приводится разноуровневый анализ «Ленинградскойпоэмы». Особое внимание уделяется различным формам авторского сознания. Проанализировав некоторые художественные образы, автор делает вывод о том, что все они являются составляющими одного, самого емкого образа –образа блокадного города. Акцент делается также и на невозможности анализироватьлирическое произведение вне контекста, вне биографии его автора.

Ключевые слова:Ольга Берггольц, «Ленинградская поэма»,анализ лирического произведения,образ блокадного Ленинграда, авторповествователь, личный повествователь, лирическая героиня, личный жизненный опыт.

Основной материал статьи:

Ольга Берггольц в одночасье стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда. Каждый день ее голос звучал из репродукторов. Что значило радио для блокадного Ленинграда? Берггольц вспоминала: «На улицах Ленинграда люди уже падали с ног от голода… Один район за другим погружался во тьму, подобную полярной ночи, иссякала энергия, уходил из города свет, замирало движение. И сплошь и рядом оказывалось, что у ослабевшего, полуумирающего ленинградца существует только одна форма связи с внешним миром, это –«тарелка» радио. Отсюда, из этого черного крега на стене, доходили до человека людские голоса… Даже если радио не говорило, а только стучал метроном–и то было легче: это означало, что город жив, что его сердце бьется…» [1]В это трудное время одна за другой появляются ее блокадные поэмы: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников» и др. Много позже будет написана главная книга Ольги Берггольц –«Дневные звезды».«Ленинградская поэма» одно из значительных произведений, написанных в блокадном городе. Ольга Берггольц принялась за нее, возвратившись из Москвы.Из ее воспоминаний: «Это может показаться странным, но я, боявшаяся писать крупные вещи (по объему, конечно), вдруг почувствовала какойто особый прилив сил. Мне показалось,что огромность эпопеи, свидетельницей и участницей которой мне выпало быть, требует от нас вещей всеохватных. Но как было добиться выполнения этой задачи?Помог случай. Я была вместе с фотокорреспондентом Григорием Чертовым на огневых позициях одного из артиллерийских полков. Грише нужно было снять пушки так, чтобы одновременно была видна часть заводского цеха. И он сделал этот снимок. «Как же ты добился цели? –спросила я у него. Он ответил: «Очень просто –снимал с помощью широкоугольника». Тогда меня осенило, что и мой объектив, направленный в одну точку, может одновременно выхватить и запечатлеть с одинаковой резкостью разные вещи…»[1]. Так возник основной композиционный принцип ее поэмы.Ольга Берггольц писала «Ленинградскую поэмув июне –июле 1942го, спустя год после начала осады, после самых холодных и голодных месяцев блокады. Впервые поэма была напечатана в номерах «Ленинградской правды» за 24 и 25 июля 1942 года.В критической литературе нет работ, специально посвященных этой поэме. Литературовед А. Абрамов отметил лишь то, что «Ленинградская поэма» «целиком посвящена дружбе, скрепляющей советских людей, делающей их непобедимыми». [2]А.И. Павловский, анализируя блокадные поэмы О. Берггольц («Февральский дневник». «Ленинградская поэма», «Памяти защитников») как некое единство, замечает, что они «являются не только волнующим документом блокады, сохранившим неповторимые черты того времени и верно передавшим мужественный дух ее сограждан, они пережили то страшное время именно потому, что художник не замкнулся в рамках быта, отдельных подробностей и т.д., но подошел к блокадному дню с точки зрения крупных. Общезначимых исторических координат».[3]Д. Хренков, сравнивая «Ленинградскую поэму» с «Февральским дневником», обратил внимание на иной характер взаимодействия авторского Я с героями, о которых ведется повествование: « Если «Февральский дневник»Представлял собой один страстный монолог, рассказавший о мыслях и чувствах ленинградца, то теперь Берггольц поставила перед собой более высокую задачу –показать духовную жизнь лирической героини на фоне отдельных масштабных эпизодов» [4]С благодарностью отозвавшись о поэме в одном из своих писем к Берггольц (от 26 июня 1942 года), Всеволод Вишневский увидел необычность авторского голоса в новой степени его исповедальности: « То, без чего так сохла наша литература, оглядная, схематичная ( в значительной доле…). Литература –только тогда, когда все правда, все кричит, все откровенно (в высшей форме откровение)… Без этого –чистописание, комментарий…» [1]Упоминание о поэме можно встретить также в ряде работ о блокадных произведениях, но по большей части в форме общих оценочных характеристик. Мы попытаемся более подробно рассмотреть текст «Ленинградской поэмы» на разных уровнях анализа.Из названия, включающего себя жанровую характеристику –поэма, следует, по определению, что это повесть в стихах, или лирическое повествование о Ленинграде и ленинградцах.А. Адамович и Д. Гранин в «Блокадной книге»заметили: «…поражает и бесконечно трогает –сколько их, бывших блокадников, писали и пишут… стихи. Не просто и не только дневники, воспоминания, но и стихи. Едва ли не каждый десятый… Что это –влияние самого города с его несравненной поэтической культурой? Или же слишком врезалось в сознание ленинградца, как оно было : голод, блокада и стихи (об этом же) –и все рядом?» [5]Поэма представляет собой картину осажденного города («декабрь, безогненная мгла…», «Как будто на краю земли. Один, во мгле, в жестокой схватке…», «в мучительном кольце блокады и т.д.) и включает в себя шесть частей, в совокупности которых рождается образ Ленинграда. В каждой части поэмы есть герой или герои со своими судьбами, со своим страданием и мужеством. В первую очередь это ленинградцы:

«две матери, две ленинградки»«шестнадцать тысяч ленинградцев»«ленинградские ребятишки»«гравер седой» и др.

Которых объединила не только любовь к родному городу («Их множество –друзей моих, друзей родного Ленинграда»), но и общая судьба –они все блокадники. И эти два имени их всех характеризуют и объединяют.Д. Хренков писал, что «слово «ленинградец» Берггольц расшифровывала как «человек, верящий в победу». Каждый был неотторжимой частью целого –«республиканцев, граждан, солдат красногвардейской выправки былой» [4]. Каждый может сказать о себе: «Я жил зимою в Ленинграде». В то же время есть в поэме отдельные эпизоды с индивидуальными судьбами. А. Крон, кстати, отмечал в своих воспоминаниях, что «женщины Ленинграда были для О. Берггольц не безликой массой, а именно соседками, чьи заботы и горести она знала как свои» [6].Так, в эпизоде встречи с соседкой мы видим двух ленинградских матерей, одна из которых везет хоронить своего ребенка. Имя ее не названо, и все же образ конкретизирован, так как перед нами увиденная глазами ее соседки личная трагедия. В данном случае авторское Я выступает тоже в своей конкретности (как чьято соседка):Я как рубеж запомню вечер:декабрь, безогненная мгла,

я хлеб в руке домой несла, и вдруг соседка мне навстречу…

Но среди героев поэмы есть и те, которые находятся по «ту сторону» блокады, пытаясь прорвать кольцо («О, да –иначе не могли ни те бойцы, ни те шоферы…»). Эти образы тоже представлены обобщенно, как «друзья» Ленинграда, в числе всех тех, кто думает о городе, сострадает и стремится помочь.Связующим звеном между теми, кто внутри и вне кольца, является авторское Я, которое несет разные функции. В одном случае, как мы показали, Я это женщина, участница тех событий, ленинградка, мать. Но ее отличие –в масштабе оьраза, в осознанной, всеобъемлющей памяти («как рубеж запомню»), в способности себя, наряду с конкретной соседкой, воспринимать обобщенно:

как будто на краю земли, одни, во мгле, в жестокой схватке, две женщины, мы рядом шли, две матери, две ленинградки.

Отметим временнойи пространственныйсмысл двух обобщений, выраженных, по сути, одинаково: «как рубежзапомню вечер» и «как будто на краю земли»(оба несут смысл предела)В этом случае безымянные образы героев переданы через их личное, непосредственное общение с Я.В других случаях это личный повествователь, разными формами говорения включающий более конкретизированныхобъектных героев. О них мы узнаем гораздо больше: «Он с Ладоги, а сам –волжанин», «Сестра моя, москвичка Маша», «командир Семен Потапов» и др. Формами их представления в тексте являются письма, рассказы очевидцев, личные встречи. В таких случаях, в отличие от типизированных героев у них есть имя, фамилия, семейные связи, место рождения:«его письмо –письмо жене»«командир Семен Потапов»«Он с Ладоги, а сам –волжанин»«Сестра моя, москвичка Маша» и др.

Рассмотрим, например, письмо, которое читает личный повествователь: «Вот передо мной письмо бойца». Они не знакомы («Я верных рук ему не жала»), он не ленинградец –об этом мы узнаем из текста письма («Я в Ленинграде, правда не был»), но повествователь называет бойца своим другом:

Но знаю –друга нет верней,надежней, преданней, бесстрашней.Его письмо –письмо к жене –

твердит о давней дружбе нашей.

По выражению Д. Хренкова, «круг друзей в поэме необычайно широк –вся страна. Без ее помощи «мы задохнулись бы в мучительном кольце блокады» [4]. Слова друг, друзья, дружба частотны, повторяются в поэме десять раз, семантически подразделяясь на две группы:

те, кто, находясь далеко за пределами осажденного города, в душе –рядом; и те, кто с боем пытался прорвать блокаду( « Их множество –друзей моих,/ Друзей родного Ленинграда./ О, мы задохлись бы без них/ В мучительном кольце блокады»);

форма обращения к ленинградцам, в том числе –по радио («Друзья, мы приняли ее,// Мы держим нашу эстафету…»)

Покажем слияние конкретного и обобщенного на одном примере. Интересен в этом отношенииобраз «москвички Маши». В проекции на реальность он сопоставим с сестрой О. Берггольц Марией.

И я навек тобой горда,сестра моя, москвичка Маша, за твой февральский путь сюда,в блокаду к нам, дорогой нашей.

Здесь все достоверно: действительно, ранней весной 1942 года сестра Ольги Берггольц Мария на грузовой машине, выделенной Союзом писателей и нагруженной медикаментами для ленинградских литераторов, переправилась через Ладогу:

И ты вела машину к нам,

подарков полную до края.Ты знала –я теперь одна, мой муж погиб1, я голодаю.

В то же время образ «москвички Маши» в своем развитии получает в поэме обобщенный смысл: это сама Москвапомогает Ленинграду. Кроме того, имя Маша, как одно из наиболее распространенных в России, дает дальнейшее расширение образа:

И ты рвалась –вперед, вперед,

как луч, с неодолимой силой. Моя отчизна, мой народ, родная кровь моя, спасибо! 1Муж О.Ф. Берггольц Николай Степанович Молчанов умер от голода в январе 1942 года.

В этом смысле и обращение «сестра» приобретает дополнительные смыслы: так на фронте бойцы обычно называли медсестер и вообще всех молодых девушек. «Москвичка Маша» становится сестройи для всех ленинградцев, и для тех, кто находится за кольцом блокады:

На, питерцам свезешь, сестра,Проси прощенья –чем богаты…

В пространственновременном отношении все герои поэмы пребывают либо «здесь и сейчас», либо «там и сейчас». Но, разделенные кольцом блокады, они представляют собой единое духовное целое, скрепленное личностью автора.Особая тема блокадного Ленинграда –дети. «Ленинградские дети»… «Когда звучали эти слова –на Урале и за Уралом, в Ташкенте и в Куйбышеве, в АлмаАте и во Фрунзе, у человека сжималось сердце. Всем, особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось столько, что каждый с невольным чувством вины искал, чтобы хоть чтото снять с их детских плеч, души, переложить на себя. Это звучало как пароль –«ленинградские дети»! И навстречу бросался каждый в любом уголке нашей земли…» [4].Сравним со строками из ленинградской поэмы:

Прости, любимая, пойми,что Ленинград ожег мне душусвоими бедными детьми…

Там дети плачут, просят хлеба,а хлеба нет… А мы –отцы.

Поэма и начинается с образа мертвого ребенка, которого мать везет на санках. И дальше в тексте сквозным сюжетом выражено желание накормить и отомстить: «На, получай еще заряд за ленинградских ребятишек», «там матери под темным небом толпой у булочной стоят», «там дети плачут, просят хлеба». Мотив отцовской ответственности за жизнь всех ленинградских детишек проявляется в письме бойца к жене:

Нельзя дышать, нельзя, жена, когда дитя о хлебе плачет…

Авторповествователь, который одновременно является и первым читателем этого письма, приближает бойца к себе, называя незнакомого человека своим другом. Этим другом, возможно, является погибший защитникгорода.В итоге все герои составляют емкий, живой образ Ленинграда. Ими еще жив город, погруженный в холоди тьму: «голодный город», «воет небосвод», «свищет воздух», «смерть и лед», «смертная петля» и т.д.

Но вражеской бомбежки хуже, еще мучительней и злей сорокаградусная стужа владычащая на земле.

Город казался безжизненным, пустым («Казалось, что конецземли…»), но он продолжал жить. Здесь возможны текстуальные параллели с «Ветром войны» Анны Ахматовой:

Птицы смерти в зените стоят, Кто идет выручать Ленинград?Не шумите вокруг –он дышит, Он живой еще,он все слышит.

Сравним у Ольги Берггольц:

Но сквозь остывшую планету на Ленинград машины шли: он жив еще…

Облик живого города создается и через движение машин, везущих хлеб в «голодный город» по дорогежизни. В блокаде хлебстановится синонимом жизни, они взаимозаменяемы:

Стоять? А хлеб? Других дождаться?А хлеб –две тонны? Он спасетшестнадцать тысяч ленинградцев…сто двадцать пять блокадных граммс огнем и кровью пополам.

Отсюда –бережное отношение к хлебу тогда, когда «сто двадцать пять блокадных грамм» были единственным источником жизни, и потом, когда кольцо блокады будет разорвано:

…О, мы познали в декабре –

не зря «священным даром» назван обычный хлеб, и тяжкий грех –

хотя бы крошку бросить наземь: таким людским страданьем он, такой большой любовью братскойдля нас отныне освящен,

наш хлеб насущный, ленинградский.

Не менее хлеба насущного, ленинградцам жизненно необходима была пища духовная –слово поддержки и надежды:

И люди слушали стихи, как никогда, с глубокой верой, в квартирах черных, как пещеры, у репродукторов глухих.

В поэме есть еще один образ, олицетворяющий мужество и силу духа ленинградцев. Это орден, который гравирует «седой блокадник»:

И обмерзающей рукой,

перед коптилкой, в стуже адской,

гравировал гравер седой

особый орден –ленинградский.

В поэме это словесный образ ордена тем, кто выжил, и выжившему городу. О цене выживания говорит изображение гравером «тернового венца» символа мученичества. Это орден за подвиг выживания, и венчает его строгая надпись: «Я жил зимою в Ленинграде». Мы нашли описание этого ордена как реально бывшего в воспоминаниях О.Берггольц: «…как у нас, в Ленинградском радиокомитете, в ту же тягчайшую зиму стало известно, что один старый мастергравер, напрягая последние силы свои, создал в гипсе модель ленинградского ордена и отослал ее в Москву, но вскоре умер. Многих наших поэтов эта история просто потрясла. И многие из нас написали об этом стихи. Я тоже в своей «Ленинградской поэме» описала этот орден, по рассказам, конечно. Эта мечта осуществилась еще до конца войны. Появилась медаль«За оборону Ленинграда» [7].В завершающих строках поэмы личный повествователь предстает как непосредственный участник тех событий:

И я, как вы, упряма, злаза них сражалась, как умела.Душа, крепясь, превозмоглапредательскую немощь тела.

Здесь Я не просто блокадница, как и все, терпевшая голод и холод, но и сражавшаяся своим словом –словом поэта. И здесь же автор постепенно переключает все большее внимание на себя. Личный повествователь уступает место лирической героине. Говоря о себе, о личных утратах, она предстает и как образ автобиографический –со своими довоенными утратами; и как одна из многих блокадников, понесших и несущих утраты в кольце осады:

И я утрату понеслаК ней не притронусь даже словом –

Ее потери –это и смерть любимых дочерей (до войны), и убитый в тюрьме ребенок, который еще не успел родиться, и смерть мужа в январе 1942 года. И все же в конце звучит надежда на будущего сына:

…Во имя мира твоего, Во имя будущего сынаИ светлой песни для него.

Поэма завершается той самой песней, которую Ольге Берггольц –увы! –не суждено будет спеть:

Так чиста теперь людская радость,точно к миру прикоснулась вновь.Здравствуй, сын мой, жизнь моя, награда,Здравствуй, победившая любовь.Ссылки на источники:

1.Берггольц О.Ф. Собрание сочинений. В 3х т. –Л.: Худож. лит., 1972.2.Абрамов А.М. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. –М.: Сов. писатель, 1976.3.Павловский А.И. поэтический эпос блокадных лет// Литературный Ленинград в лни блокады. –Л.: 1973.4.Хренков Д.Т. От сердца к сердцу: О жизни и творчестве о. Берггольц. –Л.: 1979.5.Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. –Л.: Лениздат, 1984. –543с.6.Крон А. Ольга Берггольц // Избранные произведения. В2х томах. Т.2. –М.: 1980. –С.493504.7.Берггольц О.Ф. Встреча. Ч.1.: Дневные звезды. Ч.2.: Главы. Фрагменты, Письма, дневники, заметки, планы. –М.: 2000.

История дневников Ольги Берггольц

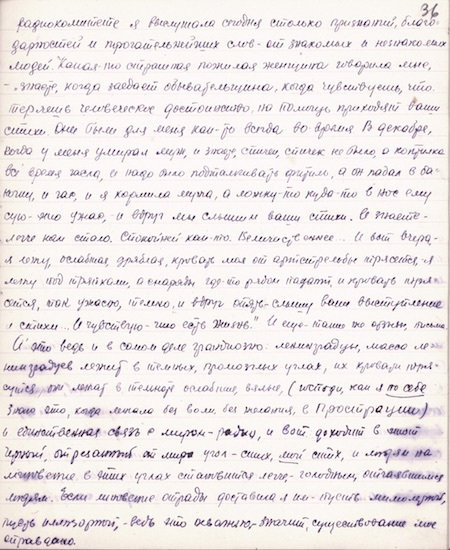

Наталья Стрижкова, руководитель отдела архивных коммуникаций РГАЛИ, ответственный составитель и текстолог готовящегося издания дневников Ольги Берггольц, — о невероятных приключениях, которые этим дневникам пришлось пережить

Ольга Берггольц (1910–1975) — поэт, писатель и журналист, автор патриотических стихов и член ВКП(б). В 1938 году была арестована по делу о «врагах народа», через полгода внезапно освобождена и вскоре реабилитирована. Во время войны вела передачу на Ленинградском радио — ее стихи ежедневно звучали в блокадном городе, ее назвали «блокадной Мадонной». В 1946 году открыто выступила в защиту Ахматовой и Зощенко, после чего снова ждала ареста. Мучительно выясняла отношения со своей страной и бесконечно рефлексировала — в стихах («На собраньи целый день сидела — / то голосовала, то лгала… / Как я от тоски не поседела? / Как я от стыда не померла?») и в дневниках, которые вела почти пятьдесят лет под девизом «абсолютная искренность и честность».

Дневник Ольги Берггольц

Ольга Берггольц начала вести дневник в 1923 году и вела почти до конца жизни. Я занималась дневниками советских писателей и наблюдала, что часто в 1930-е годы кто-то перестает писать вообще, кто-то, движимый самоцензурой и страхом, уничтожает или переписывает дневник. Берггольц же последовательно и откровенно ведет записи. Есть ощущение, что она писала, понимая, что их будут читать и издавать.

В 1937 году Берггольц исключили из Союза писателей и из кандидатов в члены ВКП(б) по делу Леопольда Авербаха, с которым у нее был бурный роман. Но посадили ее позже, 13 декабря 1938 года — незадолго до этого был арестован друг ее семьи Дьяконов, в доме его называли Ленька Анк. Он оговорил ее на допросе под пытками. Его показания — это одновременно смешной и страшный текст:

«В одной из маленьких комнат ее квартиры мы в течение нескольких дней обсуждали план покушения на Жданова. На первомайском параде 1937 г. мы готовили два теракта. По одному из них предполагалось произвести выстрел по трибуне из танка. Это дело, как сообщила мне Бергольц, было задумано военной террористической группой, но не состоялось из-за внезапного заболевания надежного танкиста».

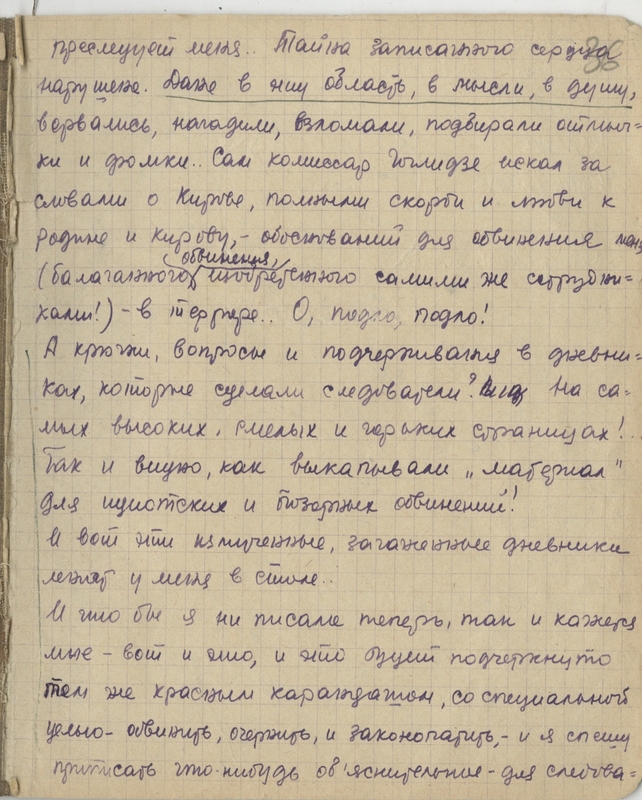

При аресте дневники Берггольц были конфискованы сотрудниками НКВД. Велись допросы, следователь делал в дневнике пометы красным карандашом, которые производят сейчас довольно странное впечатление: обвинение по 58-й статье, а он подчеркивает фрагменты, связанные с личной жизнью, нецензурную брань.

Дальше случается удивительное — ее отпускают. Берггольц провела в тюрьме полгода, там у нее был выкидыш после побоев. За нее заступился Александр Фадеев. Самое поразительное, что после освобождения ей отдают все тетради. Выйдя из тюрьмы, она первым же делом начала восстанавливаться в Союзе писателей и в рядах кандидатов в члены партии. Ей необходимо было восстановить свою принадлежность к стране. Она вышла из тюрьмы, не понимая, кто она: враг или гражданин. В дневнике очень тяжелые записи — что она продолжает внутри себя говорить со следователем, что не может понять, как жить. Во время войны это понимание, зачем она живет и кому служит, пришло моментально. Она работала на радио, своими стихами помогала людям выжить.

После войны она публично осудила постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», дружила с Ахматовой, прятала у себя ее рукописи — и снова ждала ареста.

В ее дневнике есть запись о том, как в 1949 году Юрий Макогоненко, ее третий муж, прибежал домой и велел ей спрятать все бумаги, потому что конфисковывают архивы. Они взяли тетради с записями 1938–1939 годов и 1949 года и поехали на дачу. Она описывает это кинематографически:

«Ощущение погони не покидало меня. …Обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это — луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой…»

Такое было состояние панического страха.

Якобы после этой поездки Макогоненко прибил эти тетради гвоздем к внутренней стороне скамейки. Мария Федоровна, сестра Берггольц, вспоминала, что сама Ольга Федоровна прибивала их к рабочему креслу. Сейчас уже невозможно восстановить, планировался ли обыск, была ли погоня, но в архиве сохранились тетради со следом от гвоздя.

Закрытые дневники

А уже после ее смерти с дневниками начали происходить странные события.

Пришли люди из комиссии по литературному наследию, забрали из всего архива именно дневники, но только 39 тетрадей, остальные 33 тетради остались в квартире. Без описи их отдали в Архив литературы и искусства Ленинграда. Но после того как из Москвы приехала единственная наследница Берггольц — ее сестра Мария Федоровна, — начался судебный процесс: она потребовала вернуть документы и признать ее наследственное право. И тоже почти беспрецедентный случай в Советском Союзе: она выигрывает дело у государства.

Мария Федоровна хорошо знала юридический контекст и свои права, обращалась в Совет министров, в прокуратуру, в районный суд — и в итоге выиграла дело и решила перевезти бумаги в Москву в РГАЛИ (тогда ЦГАЛИ). Архив доставили в ЦГАЛИ, но после его проверки Мария Федоровна написала письмо директору Н. Б. Волковой с жалобой, что три тетради — те самые, которые прибивались гвоздем, — изуродованы, из них вырваны страницы. Она считала, что по дороге мешки вскрыли. Доказать это сложно, потому что, по свидетельству директора архива, все печати были на месте. Но из одного мешка в принципе можно было достать документы, не вскрывая печати. Действительно ли документы достали, или это были фантазии Марии Федоровны, у которой был очень сложный характер и свои основания для паранойи, объяснить не удается. Остается загадкой также, сколько на самом деле было этих дневниковых тетрадей со следом от гвоздя.

В целом дневники Берггольц в РГАЛИ — это 75 единиц хранения, из них именно тетрадей 72, и есть записи, выполненные на отдельных листах. А со следом от гвоздя — две тетради. Одна из них — это не дневник, а стихи 1939–1942 годов. Вторая — записи о деревне Старое Рахино, куда она приехала после войны. Третья тетрадь, по свидетельству Марии Федоровны, — это 1938–1939 годы. За эти годы в фонде есть дневник, но, возможно, была и еще одна тетрадь с записями этого же периода.

Архив приняли в ЦГАЛИ. Есть одна фраза, которую на всех этапах перемещения архива произносили разные люди: «Дневники содержат криминальные вещи. С целью сохранения доброго имени поэтессы и для безопасности государства дневники срочно надо закрыть». Этой фразой объяснял изъятие дневников из квартиры поэтессы член комиссии по литературному наследию Хренков. Затем Сергей Михалков (тогда председатель правления Союза писателей РСФСР) написал письмо в Совет министров, что архив Берггольц срочно надо закрыть. Последовало постановление Совета министров и Главного архивного управления: немедленно закрыть. Все панически боялись, что дневники Берггольц будут опубликованы.

В 1991 году архивы начали открывать, но тут его уже закрыли наследники, сначала Мария Федоровна, а потом ее сын Михаил Лебединский. Удивительная история: Берггольц — знаковое имя для истории войны и блокады, про нее вспоминают, снимают фильмы, публикуют стихи, но дневники — главная книга ее жизни — были недоступны больше тридцати лет.

Публикация

В 2008 году вдова Лебединского Галина Анатольевна разрешила РГАЛИ начать публикацию. Записи были оцифрованы и расшифрованы, с ними работали текстологи и комментаторы. Сейчас рукопись полностью подготовлена — без единого искажения, каждая помета на полях сохранена, каждая помета в тексте отражена. Это будет первая полнотекстовая научная публикация дневников Ольги Берггольц.

Раньше дневники публиковались фрагментарно. Было несколько перестроечных публикаций, их готовила Мария Федоровна, но она не всегда хорошо прочитывала тексты, публиковала их с купюрами. Эти фрагменты были изданы в альманахе «Апрель», в журналах «Знамя», «Звезда». В 2010 году, к столетию Берггольц, в издательстве «Азбука» вышла книга «Ольга. Запретный дневник». Название этого издания не вполне соответствует содержанию: опубликованные там тексты дневников давно уже были не запретные, это переиздание тех же фрагментов из трех журнальных публикаций Марии Федоровны. Самое ценное и неожиданное в этом издании — публикация следственного дела Ольги Берггольц, полученного в архиве ФСБ Санкт-Петербурга.

Потом в 2011 году РГАЛИ впервые опубликовал отрывок из дневников 1930-х годов в сборнике «Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии». Была моя публикация в журнале «Отечественные архивы» (№ 1, 2014), это фрагмент 1941 года.

Полная публикация дневников несколько лет готовилась в РГАЛИ. Сейчас эта работа завершена. В августе-сентябре этого года выходит «Блокадный дневник» (издательство «Вита Нова»). Нарушение хронологии связано с датой — 70-летием окончания войны: мы получили государственный грант на издание именно блокадного дневника. Теперь мы рассматриваем предложения московских издательств о публикации всего корпуса дневников, включая и переиздание блокадных. Я думаю, что первые два тома будут изданы через год-полтора. Уже полностью готов текст и комментарии, и уже написаны вступительные статьи. То есть это вполне обозримая перспектива. И я думаю, долгие ожидания читателей будут оправданы.

Фрагменты из дневников

Я вся в ничтожестве своем, как в парше. Перечитываю старые дневники, письма — о, как хочется мне многое, почти все уничтожить! Я живу как перед отъездом, когда не осталось больше времени. Если отъезд совершится — в новую жизнь, в новую совсем, то буду я в партии или нет, буду писать или нет, сегодняшние дни все-таки будут оправданы — для меня, т. е. для одной человеческой жизни. М. б., только она одна вообще и существует, как нечто неизменное во времени, реальное и важное.

Эти дни будут оправданы тем, что я стану иной для себя, и постараюсь совершить свое дело для других — написать книгу о жизни, о том, что жить необходимо и все-таки хорошо. ».

Страница из дневника Ольги Берггольц. 1940 год © Российский государственный архив литературы и искусства

Страница из дневника Ольги Берггольц. 1940 год © Российский государственный архив литературы и искусства

Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подбирали отмычки и фомки… Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня (балаганного обвинения, изобретенного самими же сотрудниками!) в терроре… О, подло, подло! А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделали следователи? На самых высоких, смелых и горьких страницах! Так и видно, как выкапывали „материал“ для идиотских и позорных обвинений! И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот и это, и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — для следова[теля…]»

Страница из дневника Ольги Берггольц. 1942 год © Российский государственный архив литературы и искусства

Страница из дневника Ольги Берггольц. 1942 год © Российский государственный архив литературы и искусства

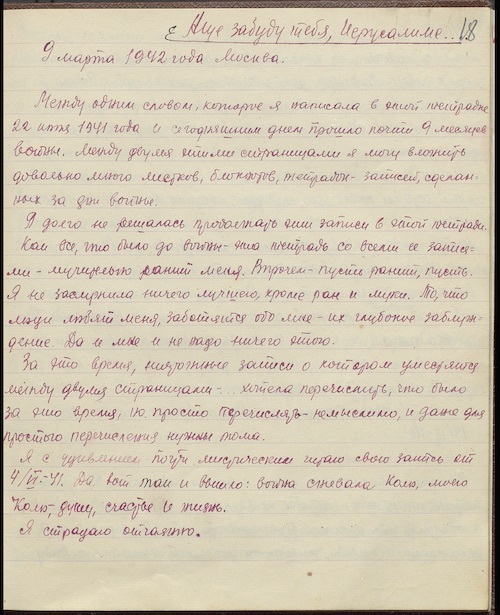

«Аще забуду тебя, Иерусалиме…

9 марта 1942 года. Москва.

Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков, блокнотов, тетрадок — записей, сделанных за дни войны.